知行乡土·筑梦振兴 | 2025年同济乡村振兴与规划建设实践工作营圆满闭营!

2025.09.04 32203

2025年9月1日下午,“知行乡土·筑梦振兴”同济大学“教案式”社会实践项目暨2025年同济乡村振兴与规划建设实践工作营闭营仪式在浦东新区航头镇沈庄村村委会成功举办。

来自上海市规资局、浦东新区农委、航头镇、万祥镇、泥城镇、书院镇的领导,同济大学、中央美术学院、上海建桥学院的师生团队,上海同济城市规划设计研究院有限公司的设计师导师,以及各镇村代表齐聚一堂,共同见证青年学子们用专业知识与热忱心血浇灌出的乡村实践成果。

闭营仪式由同济规划院乡村规划建设研究院副院长燕存爱主持。多位领导与专家致辞,对工作营的成果表示高度认可,并对乡村振兴中的青年力量寄予厚望。

领导寄语

上海市规划和自然资源局乡村规划处 顾守柏处长分享了用信息化手段赋能乡村的愿景,强调要通过数字化方式聚合乡村离散资源,构建“量子空间”,拉近公众与乡村的距离,最终实现乡村空间的增值。他勉励同学们成为既懂专业又懂传播的跨界复合型人才。

浦东新区农业农村委 吴忠副主任深情回顾了与同济团队的多年合作,指出规划意识对农业农村工作至关重要。他充分肯定了同学们“知行合一”的实践精神,并欢迎更多青年才俊投身浦东的乡村振兴事业。

同济大学建筑与城市规划学院 耿慧志副院长代表校方对各方支持表示感谢,并强调了此次活动对打破专业界限、创新教学模式的重要意义,并预祝小组成果展示与汇报取得圆满成功。

签约授牌

本次仪式还有一个意义非凡的环节——《共建同济乡村振兴与规划建设实践基地战略合作协议》签署及授牌仪式。

上海同济城市规划设计研究院有限公司与航头镇、泥城镇、万祥镇、书院镇共同签署协议,并授予“同济乡村振兴与规划建设实践基地”牌匾。这一举措标志着产教协同在地育人进入了常态化、深层次的新阶段,为未来持续探索大都市乡村振兴路径,培养乡村振兴与规划建设领域的人才奠定了坚实基础。

同济规划院与航头镇、泥城镇签约并授牌

同济规划院与万祥镇、书院镇签约并授牌

同济规划院张尚武院长表示,共建实践基地旨在从人才培养和国家规划建设需求出发,通过建立实践基地、开展多校共建的实践项目,推动乡村规划专业人才的培养与能力提升。我们希望以此次活动为契机,使更多高校和学生深入参与乡村规划与美丽乡村建设,同时衷心感谢各级领导和乡镇对实践教育活动的长期支持。

航头镇党委委员李国光首先对本次工作营活动落地本镇及沈庄村表示荣幸,并对市区领导及同济的支持表示感谢。他认为工作营活动与基地的建设对四个镇的乡村治理、美化、文明建设及文化传承具有重要推动作用,也为后续乡村建设提供了明确方向和思路,并期待在场的专家与师生未来能继续为乡村振兴提供更多指导与帮助。

万祥镇副镇长龚均认为同济团队精准、接地气的调研和策划方式为乡村文化挖掘、环境提升和产业发展提供了重要帮助,希望通过基地的建设,增强多方交流,继续深化对乡村规划知识的学习和理解,更好地将所学应用于实际建设,推动乡村发展。

同济规划院产教协同部部长李欣指出当前开展的工作完全符合中央关于城市工作和中国式现代化的精神,此次基地的建立体现同济大学产学研合作、产教协同的精神,也彰显同济规划院的企业社会责任,期望通过学校与企业的资源倾斜能带来社会效益,为学校、乡镇、学生创造美好未来。

成果展示与评选表彰

最具创意奖——沉香村设计小组

沉香村设计小组由同济大学研究生周怡汝,中央美术学院本科生张文芯、谢佳恩,同济大学本科生陈文博、贺俊卓组成,同济规划院带教老师王超、曹晟。

— 小组方案及实施简介 —

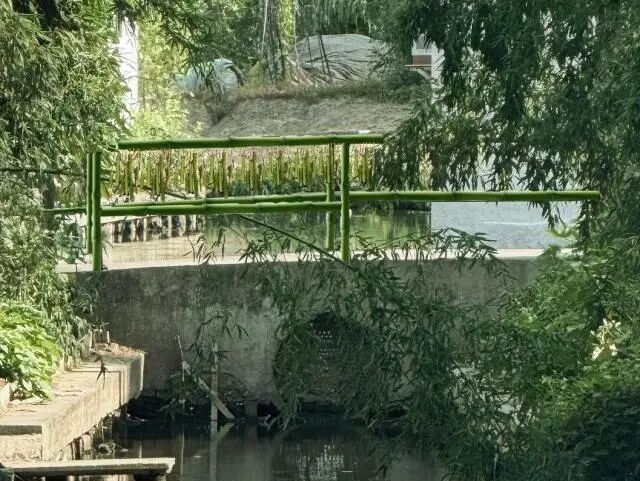

沉香村得名于古时村里沉香宝木不慎遗失的传说,目前正着力于以“香”扣题,打造“寻香之旅”的文旅IP。本组基于村里的强烈需求,早早确定了仓库墙绘与铁桥美化两个点位。在仓库的长墙上,结合村名由来的传说,绘制沉香古树春夏秋冬的四季变换,使其失而复得、抚慰人心。在铁桥点位,结合“寻香之旅”的上位规划,就地取材青竹,切割、打磨、刷漆、固定后外包栏杆,并沿桥悬挂竹筒风铃,打造视、听、嗅、触一体的“竹桥映月”雅致景观。本组五位同学包揽了所有工作的全部过程,将预算压缩至很低的水平,用自己的辛勤与智慧带给沉香村精彩与实惠。

最佳协作奖——人民村设计小组

人民村设计小组由同济大学研究生姜佳琦,上海建桥学院本科生蔡汪萍、曹婧婷,同济大学本科生刘烨、陈一苇组成,同济规划院带教老师邓凯旋、叶建雯。

— 小组方案及实施简介 —

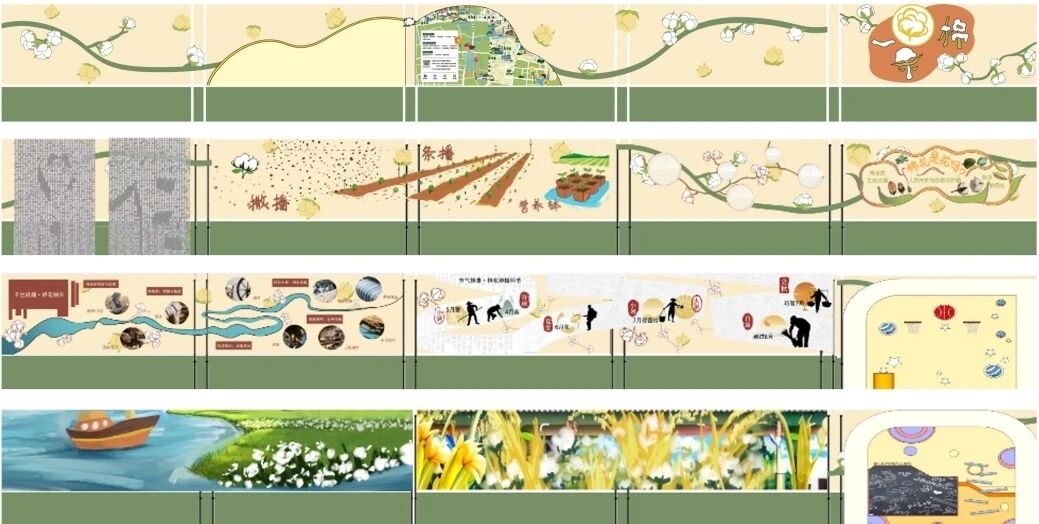

人民村2个点位分别位于棉花种植园和同悦会客厅,在村委会的大力支持下,团队历经2轮现场调研和方案更迭,最终依托人民村棉花种植历史和船舶配件产业发展形成设计方案,并完成同悦会客厅的点位施工。

本组特色一,充分遵循设计的在地性,2个点位的立面地面设计均体现其历史要素,能够加强人民村重要节点的显示度;特色二,密切结合功能需求,棉花园墙面分板块设计形成多样化体验,同悦采用“像素瀑布”概念,立面和地面一体化设计;特色三,多方参与协同合作,村委会提供场地管理,团队成员与工匠密切配合,同时吸引到小朋友共同参与。整体上团队成员作为施工主体,工匠起到技术指导和最后修补的作用。

棉花园墙面设计

同悦会客厅设计方案与实施成效

最具营造奖——福善村设计小组

福善村设计小组由同济大学研究生范诚昊,同济大学本科生于佳璐、郑韵致、薛璟组成,同济规划院带教老师邱洵、杨昕翰。

— 小组方案及实施简介 —

福善村小组结合村庄现存问题与空间诉求,紧扣中医药文化形成“葫芦”品牌标识,融合这一元素,对村委入口空间进行了景观空间改造提升,并在实施阶段积极发动在地村民参与,开展了中草药种植培训、实地栽种等活动,并希望未来能够形成一系列在地营建活动,提升村庄公共空间活力与居民归属感、认同感。

最佳传播奖——万兴村设计小组

万兴村设计小组由同济大学研究生尕桑尖措,上海建桥学院本科生程熙、严姝轩、岳佳琦组成,同济规划院带教老师俞涵、傅大伟。

— 小组方案及实施简介 —

本小组在工作营两周期间,圆满完成了万兴村“小三园”点位提升任务。首周深入调研,结合村庄“民医”文化,确定了以中草药与农作物高低错落种植的设计方案,突出木槿、金花葵的观赏美感,强化中医文化宣传。方案以双圆一半圆为核心结构,引导视线聚焦。次周全员投入实际施工,在师傅指导下亲手参与小路铺设、砖石填埋及标识牌手工制作,将图纸创意落地为现实。最终成果有效美化了村容,展现了文化特色,为乡村振兴注入了青春活力。

匠心独具奖——外灶村设计小组

外灶村设计小组由同济大学研究生陈安琪,上海建桥学院本科生曾子涵、陈思妍,同济大学本科生陈乐翔、刘昊洋组成,同济规划院带教老师杨亚妮、何萱贝。

— 小组方案及实施简介 —

项目以科创田园为起点,延续并创新其现有彩绘特色,以黄色等腰直角三角形为基本元素,组合转化为一套新颖的导视语言。方案通过转弯指示符号、沿线连续图案以及核心节点标识,构建了一套沉浸式地面导航系统。

项目整体经过现场勘测与规划、视觉方案设计与优化、现场放样与施工三大阶段,创造融合功能性和艺术性的导视系统,致力打造“村民熟悉、游客清晰”的“大地景观”。

人文关怀奖——沈庄村设计小组

沈庄村设计小组由同济大学研究生黄倩,上海建桥学院本科生秦顾怡、周佳慧,同济大学本科生杨晨、苗馨月组成,同济规划院带教老师王圣莹、李木子。

— 小组方案及实施简介 —

在实地调研与可行性讨论之后,小组选取了11组垃圾中转站进行提升设计,考虑到此次实践项目施工工期与成本限制,制定了“本体美化+环境提质”的分期实施策略。在方案点评会议之后,听取了各位专家建议,小组最终决定本次工作营期间主要结合村庄本底与周围连片稻田环境,制定墙绘方案并落地。施工过程中,同学们在指导老师与工匠师傅的带领下,根据现场灵感优化了墙绘方案,让树从侧面“长”了过来,正面则采用“三段式”配色,既是稻田的延申,又是融洽的亮色。

垃圾房侧墙面设计方案与实施成效

垃圾房墙面设计方案与实施成效

此外,张文芯、周佳慧、郑韵致、严姝轩、蔡汪萍、曾子涵六位同学还荣获了本次工作营“优秀营员”的荣誉称号。

这些奖项表彰了同学们在调研、创意、协作、营造、传播等各方面的卓越表现,是对他们辛勤付出的最好肯定。

专家点评

中央美术学院虞大鹏教授、同济大学刘悦来副教授、同济大学张文佳长聘教授、上海建桥学院崔旋主任等专家对同学们的成果进行了精彩点评。他们一致赞扬了同学们在酷热天气下坚持实践的投入精神,并指出,这种从真实需求出发、亲自动手实现的经历无比珍贵。专家们亦提出更高期望:希望未来的实践能更深入地带动村民参与,并利用新媒体等技术手段,建立超越时空的连接,真正激发乡村的内生动力。

总结展望

同济规划院张尚武院长在总结致辞中,阐述了此次“教案式”实践的多重意义:它不仅是教学改革的一次成功探索,让学生们深入理解了乡村建设的复杂性;更是促进城乡融合、价值转化的重要尝试。他表示,虽是小活动,却是多方资源协同的大工程,并承诺将继续优化组织,推动此类实践活动持续开展。

最后,本次工作营负责人同济大学建筑与城市规划学院栾峰教授以轻松而温情的话语感谢了所有参与者,对同学们健康、安全且成功地完成两周高强度工作表示欣慰,他认为此次活动超越了传统“画图”的设计模式,是一次宝贵的“行动实践”,让学生们积累了真实项目经验,成为了具有实战能力的“熟手”。希望此次活动能成为一个开端,让“下乡”成为一种习惯和持续性的机制,从而为大都市的乡村发展创造更多可能性。

至此,2025年同济乡村振兴与规划建设实践工作营画上圆满句号。这是一次知识与行动的碰撞,一场青春与乡土的对话。闭营是实践的终点,更是未来深耕乡村、服务社会的起点。期待每一位参与者带着这份独特的经历与收获,在更广阔的天地中,继续为乡村振兴贡献智慧与力量!

撰稿|王雯贇

摄影 | 叶建雯、张建恒

编辑|王雯贇

网页编辑|蒋巍

上海工商

上海工商